Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера — вариант наследственной сцепленной с Х-хромосомой миодистрофии, отличающейся более замедленным и доброкачественным течением. Заболевание характеризуется постепенно усугубляющейся и распространяющейся мышечной слабостью, гипотонией и атрофией, первоначально возникающей в мышцах бедер и тазового пояса. Диагностический поиск включает неврологическое обследование, консультацию генетика и кардиолога, нейрофизиологическое тестирование нервно-мышечного аппарата, ДНК диагностику, биопсию мышц с морфологическим, иммунологическим и гистохимическим изучением полученных образцов. Лечение симптоматическое и, к сожалению, малоэффективное. Прогрессирование болезни приводит к потери больными способности самостоятельно передвигаться к возрасту 40 лет.

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера впервые была описана в 1955 г. как доброкачественный вариант течения мышечной дистрофии Дюшенна. В последующем многочисленные исследования в области клинической неврологии, генетики и биохимии обнаружили существенные отличия в характере течения, биохимической и морфологической основе этих заболеваний. В результате клиническая форма Беккера была выделена как самостоятельная нозология.

Мышечная дистрофия Беккера входит в группу миопатий (миодистрофий) — заболеваний, возникающих вследствие нарушений строения и метаболизма мышечной ткани и проявляющихся мышечной слабостью. Патология наследуется рецессивно сцеплено с Х-хромосомой, поэтому болеют только лица мужского пола. Частота встречаемости составляет 1 новорожденный на 20 тыс. детей.

Причины

В основе заболевания лежит мутация в гене, ответственном за кодирование белка дистрофина. Примерно 30% от общего числа случаев мышечной дистрофии Беккера приходится на т. н. «свежие» мутации. Ген располагается в 21 локусе (в регионе Хр21.2–р21.1) короткого плеча Х-хромосомы. Примерно у 65-70% больных обнаруживаются крупные делеции указанного участка, у 5% — дупликации, у остальных — точковые мутации. Указанные структурные перестройки гена не влекут за собой полного прекращения синтеза дистрофина, как при дистрофии Дюшенна, а потенцируют синтез аномального усеченного белка, в некоторой степени способного выполнять свои функции. Это и обуславливает более доброкачественный характер дистрофии Беккера в сравнении с вариантом Дюшенна.

Патогенез

В норме белок дистрофин поддерживает целостность сарколеммы — мембраны миоцитов (мышечных волокон), обеспечивает эластичность и устойчивость миофибрилл при мышечном сокращении. Неспособность аномального дистрофина адекватно выполнять эти функции приводит к нарушению целостности мембран мышечных волокон. В следствие этого происходят дегенеративные изменения цитоплазматических компонентов последних и повышенная транспортировка ионов калия внутрь миоцитов. Результатом таких биохимических и морфологических сдвигов является гибель миофибрилл и разрушение мышечных волокон. На месте погибших миоцитов происходит образование соединительной ткани, что обуславливает феномен псевдогипертрофии — увеличение объема и плотности мышцы при резком снижении ее сократительной способности.

Симптомы

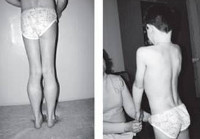

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера манифестирует обычно в период от 10 до 15 лет, в некоторых случаях раньше. Начальными признаками заболевания выступают чрезмерная утомляемость и мышечная слабость в тазовом поясе и нижних конечностях. У ряда пациентов первыми проявлениями являются периодические болезненные мышечные судороги (крампи), локализующиеся в ногах. Мышечная слабость обуславливает затруднение при подъеме по лестнице, при необходимости встать из положения сидя. Со временем формируется переваливающаяся «утиная походка». Для того, чтобы встать, пациент вынужден использовать вспомогательные миопатические приемы — опираться руками о расположенные рядом предметы мебели или, при отсутствии таковых, использовать в качестве опоры собственное тело (симптом Говерса).

Диагностика

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера диагностируется неврологом на основании анамнеза, клинических данных, дополнительных обследований и генетического тестирования. В неврологическом статусе наблюдается снижение мышечной силы и умеренное снижение мышечного тонуса в проксимальных отделах конечностей, выпадение коленных рефлексов при симметричном снижении сухожильных рефлексов дистальных отделов ног и верхних конечностей, полная сохранность чувствительности.

Среди клинических анализов наибольшее значение имеет биохимический анализ крови, который выявляет многократное повышение уровня КФК. Данные электронейрографии позволяют исключить поражение нервных волокон, электромиография свидетельствует о первично-мышечном типе поражения. Биопсия мышц проводится только после отрицательных результатов генетического анализа. Морфологическое исследование полученного материала определяет диффузную разнокалиберность, дистрофические и некротические изменения мышечных волокон, разрастание соединительной ткани. Проводится специальное иммунное окрашивание образцов с последующим определением наличия в них дистрофина.

Подтвердить диагноз мышечной дистрофии Беккера позволяет консультация генетика с проведением анализа ДНК. Выявление дупликаций или делеций в гене Хр21 дает возможность установить точный диагноз. Отрицательный результат анализа ДНК не говорит об отсутствии патологии, поскольку могут иметь место точковые мутации, поиск которых представляет собой сложную и более дорогостоящую процедуру.

С целью выявления сердечной патологии назначается электрокардиография, Эхо-КГ, консультация кардиолога. Кардиологическое обследование может обнаружить нарушение внутрижелудочковой проводимости, АВ-блокаду, дилатацию желудочков, гипертрофические изменения миокарда, кардиомиопатию, сердечную недостаточность.

Пренатальная диагностика рекомендована, когда мать является носителем патогенного гена. Если ребенок мужского пола, то вероятность развития заболевания у него составляет 50%. Биопсия хориона может проводиться в сроке 11-14 нед. беременности, амниоцентез — после 15-й недели, забор пуповинной крови (кордоцентез) — на сроке больше 18 нед.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводится с прогрессирующей мышечной дистрофией Дрейфуса, миодистрофией Дюшена, мышечной дистрофией Эрба-Рота, метаболической миопатией, полимиозитом и дерматомиозитом, воспалительной миопатией, спинальной амиотрофией, наследственной полиневропатией.

Лечение миодистрофии Беккера

На современном этапе несколькими группами ученых ведутся настойчивые исследования в области поиска эффективных методов лечения прогрессирующих миодистрофий. В настоящее время пациенты получают в основном метаболическую и симптоматическую терапию. Разработаны различные схемы лечения, позволяющие улучшить двигательные возможности больного и несколько замедлить прогрессирование болезни.

Терапия глюкокортикоидами используется для снижения скорости прогрессирование атрофии мышечной ткани. Пациентам назначают метаболические средства (витамины группы В, левокарнитин), витамин D и препараты кальция для профилактики остеопороза, β-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ для предупреждения кардиомиопатии, диуретики при сердечной недостаточности.

Наблюдения показали, что постельный режим усугубляет мышечную слабость. Поэтому пациентам рекомендуется умеренная физическая активность, занятия плаванием. Поддержание мышечной эластичности и силы, а также профилактика контрактур проводится средствами массажа, физиотерапии и лечебной гимнастики. Применение различных ортопедических средств (ходунков, инвалидных колясок, фиксаторов для ног, экзоскелетов) позволяет расширить двигательные возможности пациентов и их способность к самообслуживанию. По показаниям проводится хирургическое лечение контрактур.

Прогноз и профилактика

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера имеет неблагоприятный прогноз. Хотя обездвиженность у пациентов наступает гораздо позже, чем при дистрофии Дюшенна, в конечном итоге поражение сердечной мышцы и дыхательной мускулатуры приводят к гибели пациентов от сердечной или дыхательной недостаточности. Продуманный уход, адекватная терапия, вентиляционная поддержка дыхания, применение ортопедических средств могут лишь увеличить продолжительность и улучшить качество жизни пациента. Профилактика заключается в предупреждении рождения ребенка с патологией путем генетического консультирования будущих родителей и проведение пренатальной диагностики.